破解臺灣族群基因密碼!全面分析遺傳變異圖譜- 2024國研院研發服務平台亮點成果佳作獎│許書睿│

研發服務平台亮點成果獎-佳作獎

許書睿 助理教授/國立臺灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所

- 亮點成果:全面解析台灣族群遺傳變異圖譜

- 使用平台:國家高速網路與計算中心(NCHC)台灣杉三號 超級電腦及LIONS國網生科雲平台

說到疾病檢測,許多人可能會想到X光、超音波、檢驗試劑甚至是活體組織切片,其實早在病徵出現前,我們或許就能從「基因」當中找到端倪。隨著相關技術的進步,基因定序的成本大幅下降,三年前一個人的全基因體定序費用已經比iPhone還便宜。此番發展帶動精準醫療更加普及,同時,該如何針對定序巨量資料進行分析、運算、儲存,也考驗著運算資源分配。

做足準備,分析前先找到理想工具

國立臺灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學院研究助理教授許書睿大學時期便接受輔仁大學生命科學系的專業訓練,碩士階段投入國立陽明大學(現國立陽明交通大學)生物醫學資訊相關研究,博士班則是在香港大學基因體中心完成,在溼實驗室(Wet Lab)與「乾實驗室」(Dry Lab)面向皆有鑽研。2019年,許書睿進入臺灣大學擔任教職,加入了包含臺大醫院基因醫學部及內科部主治醫師、臺灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所教授兼所長陳沛隆醫師在內的跨領域團隊,並開啟遺傳變異圖譜分析的系列研究。

分析遺傳圖譜需要處理大量資訊,在過程中,團隊最主要便是借重國家高速網路與計算中心(簡稱國網中心)的運算資源。許書睿指出,學校計算中心與國網中心最大的不同在於算力處理的「量體」差異,若是以交通工具來想像資料運輸,那大學端的計算中心就像是巴士,雖然已經可以乘載很多人,但國網中心更像是飛機,不僅能運載的量體更大,也更加快速,在處理基因體分析背後龐大的資料量時,就成為了更加理想的工具。

隨著基因定序技術成熟,產出資料的成本不斷下降,反而凸顯相關資料的儲存和搬運才是難題所在。陳沛隆醫師回憶道,過去在調閱資料時需要出動汽車搬運厚重的實體硬碟,才有辦法搬一份回來進行分析;而現在,臺灣人體生物資料庫委託國網中心做資料備份服務,研究人員可以直接透過倫理委員會審查、核取權限後,直接透過國網中心資源進行計算,讓研究進程更有效率。

另一方面,由於人類基因體屬於個資的一部分,需要相對嚴格的資料安全管理,國網中心不僅有相關規範,更獲得ISO認證,讓團隊使用起來更加放心。

臺大醫院基因醫學部主治醫師暨臺灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所教授陳沛隆表示,無論在疾病治療、藥物使用或是醫療照護方面,基因變異都是重要參考資訊。

精準醫療,積極終結單基因疾病

在精準醫療的概念出現前,臨床醫療行為有時須藉由經驗來診斷病情,有些症狀在發生前根本難以預測,麻醉引起的併發症「惡性高熱」便是一例,外科醫師還在刷手,手術室內已經開始急救了。不過,陳沛隆醫師指出,如今的惡性高熱以及部分遺傳早發性卵巢癌等與基因變異相關的疾病,都可以透過檢測來協助醫療決策,而理想上,產前基因檢測也可以避免「單基因」遺傳疾病傳給下一代。

以臺灣的新國病「肺腺癌」為例,最常見的病因是表皮生長因子受體(EGFR)基因突變所致,但也有例外。患者若真有EGFR變異,則可透過標靶治療;但若非EGFR變異,則須採用傳統化療。換言之,基因檢測有助判斷、甚至改變醫療行為,可能讓治療更有效、副作用更小,也會影響病人的存活期間。

在過去,許多醫療決策都來源於國外資料或小量體研究,針對台灣的族群資料庫進行分析,有助理解整體人口樣貌。

跨域團隊,解密台灣基因密碼

而在個人層次之外,宏觀理解整體族群的遺傳變異圖譜亦是精準醫療中重要的環節,因此了解族群化醫療是促進個人化醫療不可忽略的關鍵步驟。在過去,國際常見的族群資料多以歐美族群研究為主,缺乏亞洲視角,尤其台灣本身就是族群多樣性極高的地區,更需要專屬的基因資料分析來補上這片拼圖。

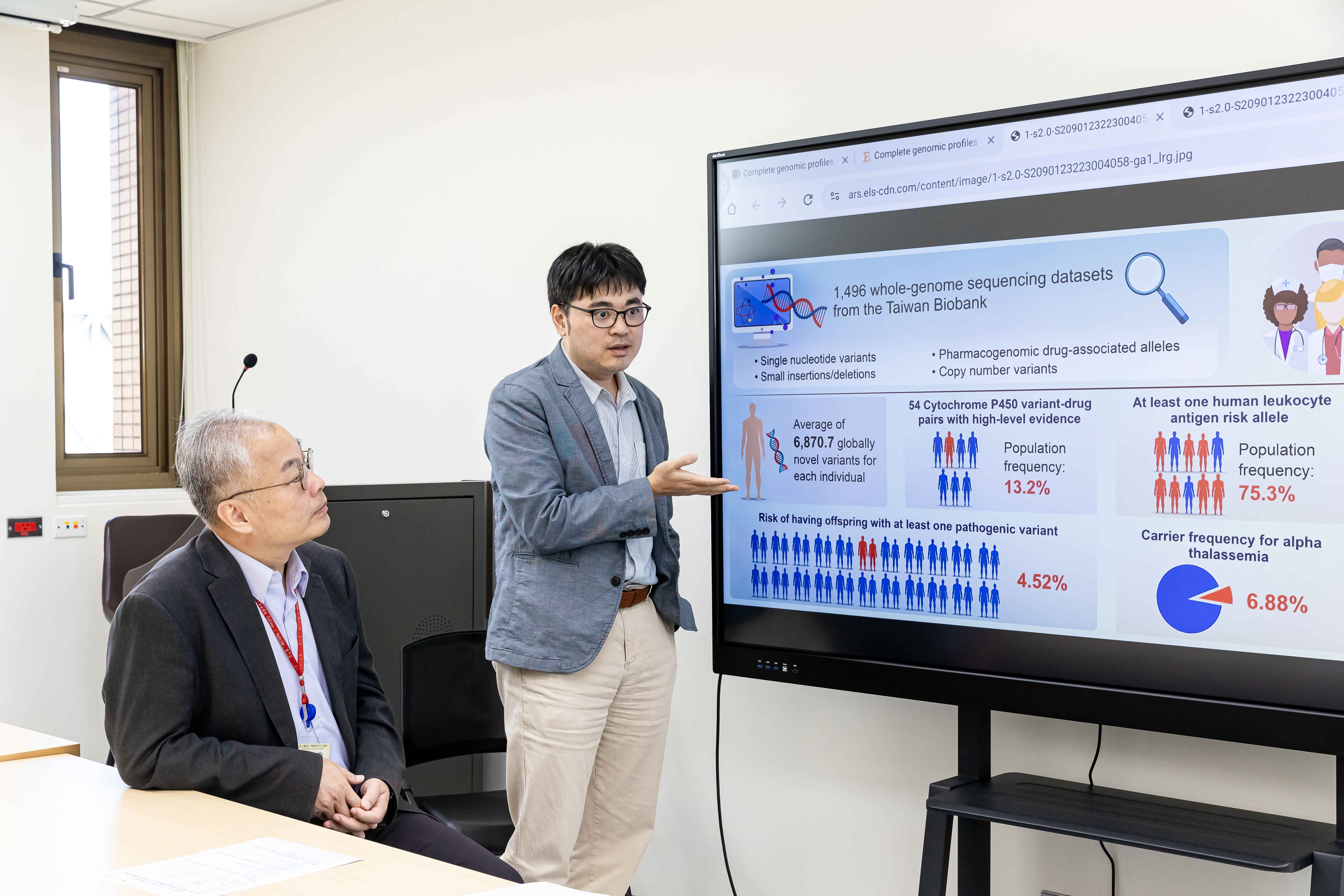

許書睿與團隊針對台灣人體生物資料庫的全基因體定序資料中的基因體變異進行分析,主要聚焦在臨床方面的應用,期望掌握真實族群的樣貌,並嘗試透過找出遺傳疾病比例、帶因者比例、藥物代謝基因比例,向外推論到各種疾病發生率。

透過分析,團隊發現每個台灣人平均帶有至少6,000個以上特有DNA遺傳變異,部分原因是由於亞洲人的基因體資料實在是太少。研究指出約6.8%的人口是地中海型貧血帶因者,約13%人口帶有至少一個藥物代謝相關高危險因子,每22對夫妻就有一對的子代可能有遺傳疾病風險。

透過這些族群資料做為基礎,對於特定疾病研究會更精準,也有助擬定相關醫療方針。例如,台灣最常見的遺傳性聽力損傷是來自GJB2基因隱性遺傳變異,估計約15%人口為帶因者,而臨床上發現這些變異導致的聽力受損傷程度並不相同。透過分析,研究團隊成功找出了調控疾病嚴重程度的遺傳因子,未來可作為聽力損傷病患臨床照護指引。

陳沛隆醫師開玩笑說,有這些基因體資料的支持,讓醫生有充足的底氣可以說自己在健康照護資訊上「比算命精準」。

許書睿表示,基因體研究不僅侷限於少數人的罕見疾病。以過去的國外研究為例,若將所有的罕見疾病患者總數相加,約占總人口的 8~10%,所謂「罕病」其實並不如想像中罕見。若能掌握族群資料,例如藥物代謝基因,不只是患者的福音,更是對於「每個人」都至關重要,從醫療照護到遺傳諮詢,一步步在日常中實踐精準醫療。

AI時代,與國網中心攜手解譯密碼

許書睿表示,團隊中的陳沛隆醫師所長、陳倩瑜教授主任、吳振吉醫師主任、陳慧玲醫師主任在這個領域已經耕耘許久,此次團隊的成果能夠獲得國研院的肯定,深感榮幸。同時,他也不斷強調如今的成果有賴多方的支持,除了感謝臺灣人體生物資料庫收集完善的資料、臺大醫學院提供的研究資源,也感謝國網中心的技術支援,以及王聿泰組長、葉昌偉正工程師協助設定、校正分析資料。

這次的獎項是一個里程碑,而研究之路還在繼續,許書睿認為,現在已經是AI的時代,隨著資料不斷產出、分析工具不停精進,必須建立標準流程。

未來,團隊的研究仍將十分依賴國網中心的資源,也期待能進一步與健保等資料庫串接,讓資料蒐集更加全面、更加精準。

國家高速網路與計算中心

國家高速網路與計算中心